水道使用について

水道使用の手続きについて

水漏れかなと思ったら

冬の水道管の凍結にご注意ください

水道の故障と修理

飲用井戸等の適切な管理について

水道まめ知識

水道使用の手続きについて

次のような場合は届出が必要です。料金センターの窓口での手続きのほか、電話で手続きできる届出もあります。

水道の使用を開始(開栓)・停止(閉栓)する場合

水道の使用を開始する場合

| 項目 | 使用を開始するとき(開栓) |

| 届出方式 | 料金センターの窓口で手続きをお願いします。 使用開始希望日の前日までに、料金センターの窓口で申込みをしてください。申込みは代理の方でも可能です。 |

| 届出内容 |

|

| 必要なもの | 申込みの手続きに来られる方の印鑑 料金振替口座の預金届出印 |

| 手数料 | 600円 |

水道の使用を停止する場合

| 項目 | 使用を中止するとき(閉栓) |

| 届出方式 | 窓口のほか、電話でも手続きできます。 |

| 届出内容 | 使用を中止する場所(住所) 使用していた方の氏名 使用を中止する日 使用していた方の転居先住所 電話番号 |

| 必要なもの | お客様番号(電話で手続きする場合) 申込の手続きに来られる方の印鑑(窓口で手続きする場合) |

| 手数料 | 無料 |

開栓・閉栓手続きについては、土・日曜日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のお取り扱いはできません。

お客様番号は「水道使用量のお知らせ」や「納入通知書」に記載されている8ケタの数字です。

水道の名義等を変更する場合(親族間の名義変更)

水道の使用者を変更する場合(例:ご主人から奥さんに変更する)

水道の所有者が変更になった場合(例:相続などを受けた場合)

※名義等の変更をする場合には、料金センターまでお越しいただき、所定の用紙に記入していただきます。その際には印鑑(認印)をお持ちください。

水漏れかなと思ったら

ご家庭での漏水は、無駄な料金となってしまいます。

前月に比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、漏水している可能性があります。

漏水は次のような方法で簡単に漏水の発見ができます。

- 家の中の水道を使わないようにして(じゃ口を全部閉めて)水道メーターを見ます。

- 水道メーターのパイロットを確認します。

- パイロットが止まっている・・・異常ありません。

- パイロットがまわっている・・・どこかで漏水している可能性があります。

- 漏水箇所がわからない・・・・水道指定工事店へ連絡してください。

- 漏水箇所がわかった・・・・・・水道指定工事店へ連絡してください。

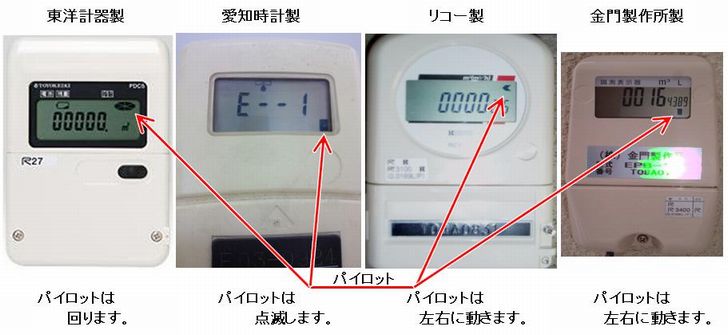

パイロットの確認方法

隔測メーターは、地下水道メーターで計量した使用水量を、お客様と市のお互いが確認できるように専用コードで連結された地上式水道メーターで、建物の壁や庭、地下水道メーターの付近に設置されています。

パイロットは、水量を表示しているメーターカウンターの隅にあります。宅内のじゃ口を全部止めて、これが回っているか、点滅しているか確認してください。回っているか点滅していると、漏水の可能性があります。

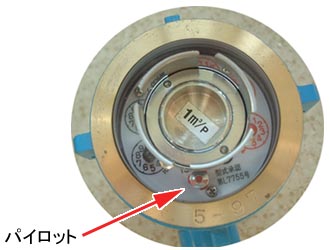

隔測メーター以外の場合

上記以外のメーターの場合、メーターボックス内にあるメーター本体の水量を示している、黒い針と赤い針の間にある銀色の円盤がパイロットです。宅内のじゃ口を全部止めて、これが回っているか確認してください。回っていると漏水の可能性があります。

冬の水道管の凍結にご注意ください

屋外でむきだしになっている水道管や、風当たりが強い建物の北側にある水道管は要注意です。また、水道メーターのまわりや、マンションなどの場合は屋上の高置水槽にもご用心ください。

なお、天気予報で「低温注意報」が発表されたら特にご注意ください。

凍結防止の方法

- 保温材(保温チューブや毛布など)を水道管にとりつける

- 保温材が濡れないようにビニールテープなどを下の方から巻き上げて防水をする

※「保温チューブ」は、ホームセンター等で販売しています。

水道管が凍りやすいところは

- 水道管が露出したところ・・・・北向きのところ

- 風あたりの強いところ・・・・・家の外にある水道管 などです。

もし、凍って水が出なくなったときは・・・

- じゃ口や水道管に熱湯を一度にかけないでください。破裂することがあります。

- 水道指定工事店へ依頼してください。

水道の故障と修理

給水装置の新設や改造等の工事や修理については、水道指定工事店にご相談ください。

東御市水道をご利用の皆様

指定給水装置工事事業者へ依頼ください

水みらい小諸及び佐久水道企業団の水道をご利用の皆様

水みらい小諸、佐久水道企業団が指定している水道工事店に依頼してください。

給水装置の故障は、原則的に所有者の責任において修理及び負担を行っていただきます。

また、道路上などで水道管の漏水を発見した場合は、上下水道課まで連絡をお願いします。

給水装置とは

道路に布設されている配水管(お客様に水を供給するために市が布設した水道管など)から分岐して、皆様のご家庭などに引き込まれている給水管と、これに直結した分水栓、止水栓、量水器(水道メーター)、給水栓(蛇口)などの器具を「給水装置」といいます。

また、マンションなどの中高層ビルでは、受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり止めたりする装置)までを給水装置、それから先の装置を「受水槽以下の装置」とよんでいます。

給水装置の管理

水道メーターを除く「給水装置」は、皆様の大切な財産です。給水装置の修理に要する費用は、皆さんの負担で行っていただくことになりますので、大切に管理しましょう。

給水装置自体はお客様の財産ですが、水道メーターより配水管側の漏水の修理については状況により、上下水道課で行います。修理は必要最低限のものとなるため、メーターボックス等が破損していた場合、その取り替えなどは行いません。この場合はお客様のご負担で修理していただくことになります。

飲用井戸等の適切な管理について

飲用井戸等(飲用を目的とする井戸水や湧き水、沢水等)は、その土地から得られる貴重な資源である反面、有害物質の地下浸透や不十分な管理により汚染される恐れがあります。飲用井戸等の衛生管理については、原則として設置者の責任となります。飲用による健康被害を防止するために、必ず水道法の水質基準に準じた検査を実施し、適切な衛生管理に努めてください。特に下記の点に注意しましょう。

飲用井戸等の管理について

- 井戸のふたに施錠をし、看板や柵を設けることによって、みだりに人や動物が侵入しないようにしましょう。

- 飲用井戸等の構造設備(井戸本体、ポンプ、配管、消毒設備、水槽等)定期的に点検し、清潔に保ちましょう。

- 飲用井戸等を新たに設置する場合は、設置場所や設備等に十分配慮しましょう。

飲用井戸等の水質検査について

- 新たに飲用井戸等を設置したときは、水道法の水質基準全項目(51項目)の検査を行い、安全を確認してから使用しましょう。

- 毎日、透明な容器に水を汲み、色や濁り、臭いや味などに異常がないかを確認しましょう。

- 年1回以上、定期的な水質検査を行いましょう。定期的な水質検査は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度の11項目と、地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、その他の水質基準項目のうち追加することが必要な項目の検査を行いましょう。

- 臨時の検査は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたとき、必要な項目の検査を行いましょう。

- 水質検査を行った際は、検査に関する記録を作成し、当該検査を行った日から1年間保存しましょう。

- 水質検査をするときは、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体機関、又は厚生労働大臣に登録した者に依頼しましょう。

飲用井戸等の汚染が判明した場合

飲用井戸等の水が人の健康を害する恐れがあることを知ったとき、水質検査の結果が水道法に基づく水質基準を超える汚染がわかったときは、直ちに使用をやめ、利用者に周知するとともに、上下水道課水道係までご相談ください。

水道まめ知識

上水道に関連する用語の一部を簡単に紹介いたします。辞典代わりにお使いください。(五十音順)

あ | 赤水 | 鉄管の内面腐食などによって溶け出した鉄が、酸化されて鉄錆となり、それが給水管などから流出すると水が赤褐色や黄褐色を帯びる。これを赤水といい、金気臭も生じる。 |

|---|---|---|

塩素処理 | 次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素剤を使用した消毒処理のことで、塩素の強い殺菌作用によって、水中の病原菌などを殺し、飲料水としての安全性を確保する。 | |

応急給水 | 配水施設その他の故障などにより水道による給水ができなくなった場合に、給水車その他の運搬具を用いて水道使用者に水を供給すること。 | |

か | カルキ臭 | 水道水中の残留塩素に起因する臭気のことをいう。カルキとは石灰を意味するオランダ語のKalkが語源。 |

給水管 | 給水装置および給水装置より下流の受水槽以下の給水設備を含めた水道用の管のことをいう。水道事業者の管理に属する配水管と区別した呼び名である。 | |

給水制限 | 給水を制限することをいう。水道は日常生活に直結し欠くことのできないものであることから、給水の制限は、水源状況を考慮しながら段階的に行い、急激な強化は避けなければならない。 | |

空気弁 | 管路内に混入あるいは水中から遊離した空気を管外に排出するバルブ。現在の空気弁は、工事のときに排水しやすいよう吸気機能も有している。 | |

減圧弁 | 低圧側の障害発生防止のために、バネなどを用いて二次側の水圧を一次側の水圧より低い一定圧力に保つバルブ。圧力自動調整弁(オート弁)ともいう。 | |

原水 | 浄水処理する前の水。水道原水には大別して地表水と地下水があり、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水が、地下水には伏流水、井水などがある。 | |

硬水 | 明確な定義はないが、カルシウム塩及びマグネシウム塩を比較的多く含み、石けんの泡立ちが悪い天然水を硬水といい、それらの塩類の含有量の少ない水を軟水という。 | |

硬度 | 水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンを含む度合い。これに対応する炭酸カルシウムのmg/リットルに換算して表示したもので、適当な硬度の水は味をよくしたり、水道管の腐食を防ぐのに役立つとされているが、硬度が高すぎると下痢の原因となったり、石けんの洗浄効果が低下する。 | |

さ | 残留塩素 | 塩素処理の結果、水道水に残存する遊離型及び結合型有効塩素の合計量をいい、水道法施工規則では、給水栓における遊離残留塩素で0.1mg/リットル以上、結合残留塩素で0.4mg/リットル以上と定められている。また、快適水質項目の目標値として1.0mg/リットル程度以下としている。 |

仕切弁 | 管路内の水の流れを制御する制水弁の一種。弁体が上下あるいは左右に動き、水を垂直に遮断して止水する構造のもの。 | |

受水槽 | 給水装置からの水を直接受水するための水槽。直結給水できない場合、又は需要者が常時一定の水量を使用する場合などに設置される。建築基準法により構造上の基準が定められている。管理については水道法のほか、ビル管理法などにより規制されている。 | |

浄水処理 | 飲料水としての水質を得るため、原水水質の状況に応じて水を浄化することで、通常、塩素消毒のみの方法、急速ろ過方式、緩速ろ過方式に分けられる。また、原水の水質により、オゾン、活性炭などを用いた高度処理を行う場合がある。 | |

は | pH (ペーハー) | 水素イオンのモル濃度(水素イオン濃度)の逆数の常用対数値。ピーエッチともいう。pH7は中性、pH7より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほどアルカリ性が強くなる。水の基本的な指標の一つであり、浄水処理効果、管路の腐食などに関係する重要な因子である。 |

上下水道課水道係

電話:0268-64-5884 | ファクシミリ:0268-62-0233

メール:jyougesuidou@city.tomi.nagano.jp

更新日:2024年7月1日

![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)