東町歌舞伎保存会

東町歌舞伎保存会(ひがしまちかぶきほぞんかい)

市無形民俗文化財

平成8年6月25日指定

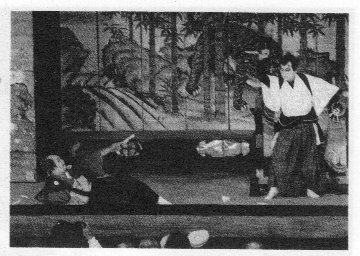

「舞台見るなら西宮へ、芝居見るなら東町へ」と言い伝えられてきましたが、その東町の歌舞伎舞台での地芝居は、地元のみなさんによって、戦中戦後、一時中断したにもかかわらず、江戸時代より今日まで演じ伝えられてきました。現在は、東町歌舞伎保存会のみなさんを中心とした区民によって、建造物としての舞台の保存はもちろんのこと、地芝居も伝統芸能として、その保存と伝承に努めています。ただ、残念なことに、その伝統芸能の上演記録が残されていないために、いつ、どんな演目が上演されたのかは明らかではありません。しかし、歌舞伎の台本が、現在約50冊(50演目)ほど保存伝承されていることなどから推測すると、かなり多くの演目が地元の役者によって演じられてきたものと考えられます。

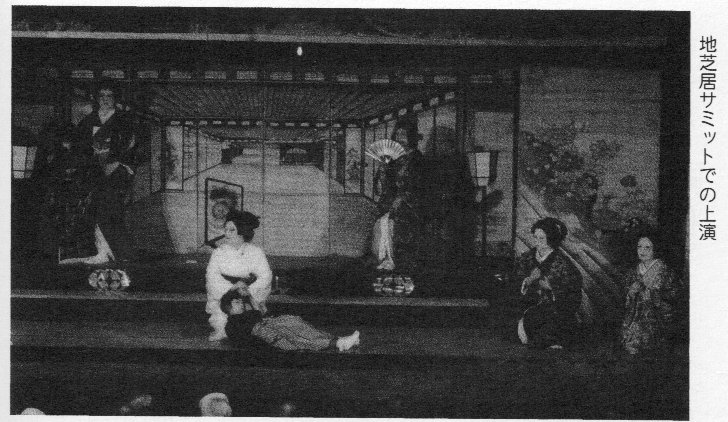

この東町歌舞伎は、平成5年(1993)の「信州博覧会」(於、松本市)や、平成8年(1996)9月の「第7回全国地芝居サミット」(於、東部町)や、平成9年(1997)2月の「地芝居と地方都市の文化を考えるサミット」(於、上田市)などで上演され、とくに地元の女性の 役者による「伽羅先代萩」(めいぼくせんだいはぎ・御殿の場)は、観衆の注目を集め好評を博しました。

地元の古老の記憶によって、昭和時代になってからの演目をまとめてみますと、下記のとおりです。

昭和時代以降の演目(祢津東町/柳沢栄一氏調べ)

昭和17年 大江山

〃 18年 大久保彦左衛門

〃 19年 忠臣蔵・判官切腹の場・鎌倉三代記

三浦別れの段・神霊矢口の渡・頓兵衛住家の段

絵本太功記十段目・尼ヶ崎の段

〃 22年 神霊矢口の渡・八郎物語の段

伽羅先代萩 御殿の場・対決の場・刃傷の場

〃 25年 近江源氏先陣館

〃 63年 伽羅先代萩 床下の場~刃傷の場

平成2年 絵本太功記十段目・尼ヶ崎の段

〃 4年 菅原伝授手習可鑑・寺子屋の段

〃 5年 一谷嫩軍記・熊谷陣屋の段

〃 8年 伽羅先代萩(女性による)

〃 9年 伽羅先代萩(女性による)

〃10年 奥州安達原三段目・白波五人男(子どもによる)

なお、丸山重二氏(前保存会長)によると昭和17年以前に上演されたものには次の演目があります。本朝廿四孝 三段目・ひらがな盛衰記逆櫓・朝顔日記・妹背山・奥州安達原・ 三日太平記加平次住家・加賀見山・一谷嫩軍記 組打 (「舞台仕込帳」による)

所有者 東町区

所在地 東御市祢津・東町

文化・スポーツ振興課文化振興係(文化財)

電話:0268-75-2717 | ファクシミリ:0268-63-5431

メール:bunka-sports@city.tomi.nagano.jp

更新日:2023年3月31日

![東御市(とうみし)[TOMI CITY OFFICE]](../../file/12340.gif)